- ホーム 卒後研修プログラム

content_title

令和4年度(2022年度) 熊本大学病院群

卒後臨床研修プログラム

1.プログラム名(プログラム番号・募集定員)二次募集用

| 熊本大学病院群 卒後臨床研修プログラム 自由設計コース(プログラム番号 030729107) |

31名 |

|---|---|

| 熊本大学病院群 卒後臨床研修プログラム 総合診療・地域医療特化コース(プログラム番号 030729108) |

2名 |

| 熊本大学病院群 卒後臨床研修プログラム 小児科・産婦人科特化コース(プログラム番号 030729109) |

4名 |

2.プログラム説明

○個々のニーズに応えるプログラム

令和4年度(2022年度)の熊本大学病院群プログラムでは、県内外の多数の医療機関と協力し、3年目の専門医プログラムにつながる連携を充実させています。令和4年度(2022年度)新設の「自由設計コース」では、従来のコースから、より自由度の高いコース設計を可能とし、個々の目的・ニーズに応じたコース設計が可能となっています。大学病院と市中研修病院をともに研修できる、たすきがけシステムを基盤として、診療内容・経験値・医療連携の幅を拡げることが可能です。また、総合診療・地域医療特化コースや小児・産婦人科特化コースといった特徴あるコースを設けています。

◯将来のキャリア形成につながるプログラム

初期臨床研修で将来の目的を見つけ探求心を持つことが、医師としてのキャリア形成にはとても重要です。九州出身者を中心に多くの研修が研鑽し、初期臨床研修を通じて3年目の進路を見出しています。「自由設計コース」では、必修分野・項目の修了後は、個々の専攻や方向性に直結した研修内容を選択することも可能です。初期臨床研修から専門研修へのつながりもスムーズな熊本大学病院群プログラムで視野を広げ、将来につながる研修を目指してください。

◯2年間の研修内容

◯各プログラムのローテートパターン(カッコ内は必修研修期間:週)

※必修分野:内科(24週)、救急部門(12週以上)、外科・小児科・産婦人科・精神科(各4週以上)

※地域医療研修は2年目に指定の地域医療研修施設で実施

※いずれのコースも4週以上の外来研修を含む

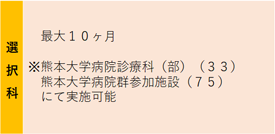

| ●プログラム自由設計コース | 24ヶ月 |

熊本大学病院12ヶ月以上+協力病院・施設(0ヶ月~最長12ヶ月) 自由選択 |

|

|---|---|

| 内科(24週以上)、救急部門(12週以上)、外科・小児科・産婦人科・精神科(各4週以上)、 地域医療(4週以上)、選択 |

|

| ●プログラム総合診療・地域医療特化コース | 24ヶ月 |

熊本大学病院 |

指定協力型臨床研修病院 |

|

|---|---|---|

| 内科(24週以上)、救急部門(12週以上)、総合診療科(もしくは総合内科)(12週以上)、 外科・小児科・産婦人科・精神科(各4週以上)、地域医療(12週以上)、選択 |

||

●プログラム産婦人科・小児科特化コース

| (1)小児科を選択する場合 | 24ヶ月 |

熊本大学病院 |

|

|---|---|

| 内科(24週以上)、救急部門(12週以上)、外科・産婦人科・精神科(各4週以上)、 小児科(40週以上)、地域医療(4週以上)、選択 |

|

| (2)産婦人科を選択する場合 | 24ヶ月 |

熊本大学病院 |

|

|---|---|

| 内科(24週以上)、救急部門(12週以上)、外科・小児科・精神科(各4週以上)、 産婦人科(40週以上)、地域医療(4週以上)、選択 |

|